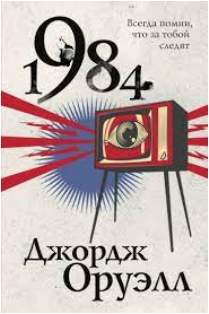

«Быть благонадёжным значит не думать, не иметь потребности думать. Благонадёжность — отсутствие сознания». («1984», Дж. Оруэлл)

Январь 15, 2024 в Книги, просмотров: 156

... В столовой с низким потолком, которая располагалась глубоко под землёй, было очень людно и шумно, очередь за обедом медленно продвигалась вперёд. Кислый металлический запах тушёного мяса шёл от раздачи, но и он не мог перебить душок джина «Победа». В дальнем углу, в маленьком баре, за десять центов наливали его целую порцию.

— Вот кого я ищу, — сказал кто-то за спиною Уинстона.

Уинстон обернулся. Это был его друг Сайм, работавший в Исследовательском Отделе. Впрочем, возможно, слово «друг» тут не годилось. Теперь нет друзей, только товарищи. Но есть товарищи, общение с которыми приятнее, чем с другими. Сайм — филолог, специалист по новоязу — входил в большую группу экспертов, работающих над одиннадцатым изданием словаря новояза. Маленький человечек, ростом пониже Уинстона, с тёмными волосами и большими выпуклыми глазами, грустными и одновременно насмешливыми, которые словно ощупывали ваше лицо, когда он с вами беседовал.

— Нет ли у тебя лезвий? — спросил он.

— Ни одного! — поспешно ответил Уинстон. — Я повсюду искал. Их больше не делают.

Все теперь просили лезвия. Вообще-то у него было два в запасе, но он берёг их. Лезвий не было в продаже уже несколько месяцев. Из партийных магазинов всегда исчезало что-нибудь очень нужное: то пуговицы, то нитки, то шнурки. Теперь вот исчезли лезвия. Достать их можно было только на чёрном рынке, да и то тайком.

— Я бреюсь одним и тем же уже шестую неделю, — соврал Уинстон.

Очередь немного продвинулась и снова замерла. Уинстон вновь обернулся к Сайму. Оба они взяли грязные металлические подносы из груды у края прилавка.

— Ты ходил вчера в парк смотреть на казнь? — спросил Сайм.

— Я работал, — безучастно ответил Уинстон. — Посмотрю всё это в кино.

— Это не одно и то же, — сказал Сайм.

Его насмешливые глаза блуждали по лицу Уинстона. «Знаю я тебя, — казалось, говорили они. — Вижу насквозь. Очень хорошо понимаю, почему ты не пошёл смотреть казнь». Ум Сайма был язвительно ортодоксален. Он любил с каким-то отталкивающим злорадством рассказывать о налётах вертолётов на вражеские деревни, о процессах и признаниях преступников мысли, о казнях в подвалах Министерства Любви. Но если удавалось перевести разговор с его любимых тем на тонкости новояза, он становился и авторитетным, и интересным собеседником. Уинстон чуть-чуть отвёл лицо в сторону, чтобы уклониться от испытующего взгляда больших тёмных глаз.

— Отличная казнь, — вспоминал Сайм. — Плохо, когда им связывают ноги. Мне нравится смотреть, когда они дёргают ими. А больше всего мне нравится в самом конце, когда изо рта у них вываливается язык, синий, ярко-синий язык. Мне это особенно нравится.

— Следующий, пожалуйста! — прокричал прол в белом фартуке и с черпаком в руке.

Уинстон и Сайм протолкнули свои подносы в раздаточное окно. Каждому быстро выдали стандартный обед: серовато-розовое тушёное мясо в металлической миске, кусок хлеба, брусочек сыра, кружку кофе «Победа» без молока и таблетку сахарина.

— Пойдём на тот столик под монитором, — сказал Сайм. — По дороге возьмём джин.

Джин дали в фарфоровых чашках без ручек. Они пробрались сквозь толчею и разгрузили подносы на металлическом столике. Угол его был залит подливкой, грязная лужа напоминала блевотину. Уинстон взял чашку с джином, напрягся и опрокинул в себя маслянистую жидкость. Когда брызнувшие слёзы просохли, он обнаружил, что проголодался, и принялся черпать жаркое ложкой. В обильной подливке попадались кусочки чего-то розового и тестообразного. Возможно, мясного суррогата. Оба молчали, пока не опорожнили свои миски. За столиком слева чуть сзади Уинстона кто-то всё время говорил скороговоркой. Резкий голос напоминал кряканье утки и выделялся из общего гула.

— Как идёт словарь? — спросил Уинстон, стараясь преодолеть шум.

— Потихоньку, — ответил Сайм. — Сижу на прилагательных. Потрясающе интересно.

При упоминании о новоязе Сайм просто просиял. Он отодвинул миску, взял в одну руку хлеб, в другую сыр и перегнулся через стол, чтобы не кричать.

— Одиннадцатое издание — последний вариант, — сказал он. — Мы придаём языку окончательную форму, ту, которую он примет, когда не будут говорить ни на каком другом языке. Когда мы закончим работу, всем вам придётся выучить язык заново. Ты, наверно, думаешь, что мы главным образом выдумываем новые слова. Ничего подобного! Мы уничтожаем слова, десятки, сотни слов каждый день. Мы сокращаем язык до предела. В одиннадцатом издании не будет ни единого слова, которое устареет к 2050 году.

Сайм жадно откусил кусок хлеба и пару раз глотнул кофе. Затем вновь, горячо и подробно, принялся рассуждать. Его худощавое тёмное лицо оживилось, глаза утратили насмешливость и стали почти мечтательными.

— Знаешь, уничтожение слов — удивительная штука. Разумеется, мы много теряем на глаголах и прилагательных, но и от сотен существительных тоже можно избавиться. И это не только синонимы, но и антонимы. В конце концов, какое право на существование имеет слово, которое по смыслу просто-напросто противоположно другому? Ведь каждое понятие уже заключает в себе свою противоположность. Возьмём, например, слово «хорошо». Если оно есть, зачем нужно слово «плохо»? «Антихорошо» вполне сойдёт, будет даже лучше. Потому что это слово имеет прямо противоположное значение, а слово «плохо» такого значения не имеет. Опять-таки, если тебе потребуется более сильная форма слова «хорошо», какой смысл иметь целую цепочку неопределённых, бесполезных слов вроде «отлично», «превосходно» и т. д.? «Плюсхорошо» всё это выразит или, если нужно сказать ещё сильнее, «плюсплюсхорошо». Конечно, мы уже используем эти формы, но в окончательном варианте новояза ничего другого просто не остаётся. В окончательном варианте само понятие хорошего или плохого будет выражаться всего шестью словами, точнее — одним словом. Разве ты не чувствуешь, как всё это красиво, Уинстон? Естественно, — добавил он, подумав, — эту идею подал сперва Б. Б.

При упоминании о Большом Брате лицо Уинстона выразило вялое одушевление. Сайм тем не менее сразу заметил недостаток энтузиазма.

— Ты не отдаёшь должное новоязу, Уинстон, — сказал он печально. — Даже когда ты пишешь на нём, ты думаешь на староязе. Мне приходилось читать кое-что из того, что ты время от времени публикуешь в «Таймс». Неплохо, но ведь это всё переводы. В душе ты предпочитаешь старояз, со всей его неопределённостью и бесполезными оттенками значений. Ты не видишь красоты уничтожения слов. А знаешь ли, что новояз — единственный в мире язык, чей словарь уменьшается с каждым годом?

Конечно, Уинстон знал это. Он улыбнулся (надеясь, что его улыбка выражает симпатию), но не решился что-либо сказать. Сайм откусил ещё тёмного хлеба, быстро прожевал его и продолжал:

— Разве ты не видишь, что главная цель новояза — сузить диапазон человеческого мышления? Мы добьёмся в конце концов, что преступное мышление станет невозможным — не будет слов для его выражения. Любую концепцию можно будет выразить всего лишь одним словом. Его смысл будет жёстко определён, а все побочные значения стёрты и забыты. В одиннадцатом издании мы уже близки к этому. Хотя, конечно, эту работу будут продолжать ещё много лет спустя после моей и твоей смерти. С каждым годом будет всё меньше и меньше слов и соответственно станет уменьшаться диапазон человеческого сознания. Конечно, и теперь нет ни причин, ни оправдания преступному мышлению. Это вопрос самодисциплины, контроля над действительностью. Но в конце концов и это не будет нужно. Революция завершится лишь тогда, когда станет совершенным язык. Новояз — это Ангсоц, а Ангсоц — это новояз, — добавил он удовлетворённо и загадочно. — Тебе не приходило в голову, Уинстон, что самое позднее к 2050 году не останется в живых ни одного человека, который смог бы понять разговор вроде нашего сегодняшнего?

— Кроме... — начал Уинстон с сомнением и остановился.

«Кроме пролов», — чуть не сорвалось с языка, но он вовремя одёрнул себя, поскольку не был уверен, что такое замечание вполне благонадёжно. Сайм, однако, угадал, что он хотел сказать.

— Пролы не люди, — бросил он небрежно. — К 2050 году, а может быть, раньше никто не будет знать старояза. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон будут только на новоязе. И это будут не просто другие книги, смысл их будет прямо противоположен оригиналам. Изменится даже литература Партии. Даже лозунги. Как, например, сохранить лозунг «Свобода — это рабство», если не останется самого понятия свободы? Сама атмосфера мышления будет другой. Не будет мысли, как мы её понимаем сегодня. Быть благонадёжным значит не думать, не иметь потребности думать. Благонадёжность — отсутствие сознания.

В один из ближайших дней, вдруг подумал Уинстон, Сайма безусловно испарят. Он слишком умён, слишком много понимает и слишком откровенно говорит. Партия не любит таких. Однажды он исчезнет. Это написано у него на лбу.

Покончив с хлебом и сыром, Уинстон повернулся, чтобы взять кофе. За столиком слева от него мужчина с резким голосом всё ещё говорил, не обращая ни на кого внимания. Время от времени до Уинстона долетали и слова: «Вы абсолютно правы, я полагаю; я полностью с вами согласна». Произносил их юный женский голос, довольно глупый голос. Но мужчина продолжал бубнить даже тогда, когда девушка вставляла свои реплики. Уинстон знал этого человека — он занимал важный пост в Художественном Отделе. Это был мужчина лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Голова его была откинута назад, а поскольку он сидел под углом к Уинстону и свет бил в стёкла его очков, Уинстон не видел его глаз, а лишь два пустых диска. Немного пугало, что в потоке звуков, лившемся из его рта, нельзя было практически угадать ни слова. Только раз Уинстон различил фразу: «Полное и окончательное уничтожение гольдштейнизма». Она выскочила на большой скорости и, казалось, была отлита в металле, как строка в типографском наборе. Всё остальное было шумом, кря-кря-кряканьем. И хотя трудно было разобрать, что именно говорил этот человек, не приходилось сомневаться в смысле его слов. Вероятно, он разоблачал Гольдштейна и требовал более жёстких мер против преступников мысли и саботажников, возможно, возмущался зверствами евразийских солдат, возможно, превозносил Большого Брата или же героев сражения на Малабарском фронте, — впрочем, какая разница? Что бы он там ни говорил, было ясно, что каждое его слово — стопроцентная благонадёжность, стопроцентный Ангсоц. Уинстона охватило странное чувство, пока он наблюдал за этим безглазым лицом, за быстро двигающимися вверх и вниз челюстями, — это не человек, а какой-то манекен. И слова эти рождались вовсе не в мозгу, а прямо в глотке. И всё, что вылетало из неё, хоть и состояло из слов, не было речью в подлинном значении. Это были звуки, лишённые смысла, как утиное кряканье.

Сайм молчал и чертил ложкой какие-то узоры в луже на столе. Голос за соседним столиком продолжал крякать, и даже шум вокруг не заглушал его.

— На новоязе есть слово, — заметил Сайм, — не уверен, что ты знаешь его, — «раскрякаться». Интересное выражение, одно из немногих, что имеют два противоположных значения: если употребить его по отношению к противнику, оно несёт оскорбительный смысл, а если по отношению к кому-нибудь, с кем ты согласен, — похвальный.

Нет, Сайма несомненно испарят, снова подумал Уинстон.

Подумал с грустью, хотя хорошо знал, что Сайм презирает его, не слишком благоволит и вполне способен разоблачить как преступника мысли, если только найдётся какой-нибудь повод. Что-то с ним было не так. Чего-то ему явно не хватало — благоразумия, равнодушия, спасительной глупости. Нельзя сказать, что Сайм неблагонадёжен. Он верит в принципы Ангсоца, обожает Большого Брата, ликует при известиях о победах, ненавидит отступников, искренне, с рвением, по-современному ненавидит, что встречается далеко не у каждого рядового члена Партии. И всё же за ним тянется дурная слава. Он говорит о таких вещах, о которых лучше помолчать, он слишком много читает, слишком часто бывает в кафе «Под каштаном», где собираются художники и музыканты. Никто не запрещает посещать его, но над этим кафе словно висит проклятие. Там собираются снятые с постов руководители Партии перед тем, как их окончательно вычищают. Много-много лет назад там, говорят, видели самого Гольдштейна. Нетрудно предсказать судьбу Сайма. И тем не менее не приходится сомневаться: если Сайм догадается, хотя бы на секунду, об истинных мыслях Уинстона, он немедленно выдаст его Полиции Мысли. Конечно, так поступит и любой другой, но Сайм в первую очередь. Потому что ортодоксальность — это больше чем рвение, это — рефлекс.

Подумал с грустью, хотя хорошо знал, что Сайм презирает его, не слишком благоволит и вполне способен разоблачить как преступника мысли, если только найдётся какой-нибудь повод. Что-то с ним было не так. Чего-то ему явно не хватало — благоразумия, равнодушия, спасительной глупости. Нельзя сказать, что Сайм неблагонадёжен. Он верит в принципы Ангсоца, обожает Большого Брата, ликует при известиях о победах, ненавидит отступников, искренне, с рвением, по-современному ненавидит, что встречается далеко не у каждого рядового члена Партии. И всё же за ним тянется дурная слава. Он говорит о таких вещах, о которых лучше помолчать, он слишком много читает, слишком часто бывает в кафе «Под каштаном», где собираются художники и музыканты. Никто не запрещает посещать его, но над этим кафе словно висит проклятие. Там собираются снятые с постов руководители Партии перед тем, как их окончательно вычищают. Много-много лет назад там, говорят, видели самого Гольдштейна. Нетрудно предсказать судьбу Сайма. И тем не менее не приходится сомневаться: если Сайм догадается, хотя бы на секунду, об истинных мыслях Уинстона, он немедленно выдаст его Полиции Мысли. Конечно, так поступит и любой другой, но Сайм в первую очередь. Потому что ортодоксальность — это больше чем рвение, это — рефлекс.

— Смотри, — поднял глаза Сайм, — сюда идёт Парсонс.

Он сказал это таким тоном, словно хотел добавить: этот проклятый дурак. Действительно, к их столику пробирался сосед Уинстона по Дому Победы — Парсонс, смахивающий на бочонок, блондин среднего роста с каким-то лягушачьим лицом. К тридцати пяти годам он уже наел брюшко и складки на холке. Однако движения его были по-мальчишески проворными. Весь он походил на маленького мальчика, который стал вдруг взрослым. Даже стандартная форма члена Партии не меняла впечатления, — казалось, что он одет в синие шорты, серую рубашку и красный галстук детской организации Сыщиков. При виде его почему-то сразу вспоминались пухлые ребячьи коленки, рукава рубашки, закатанные на пухлых коротких детских руках. Впрочем, Парсонс действительно любил появляться в шортах, когда представлялся случай — во время турпохода или спортивных соревнований.

— Общий привет! — весело бросил Парсонс, усаживаясь за столик.

Резкий запах пота шибанул Уинстону в нос. Капельки пота выступали на розовом лице Парсонса. Его способность потеть была необыкновенной. Например, по мокрой ручке ракетки в Общественном Центре можно было догадаться, что сегодня здесь в настольный теннис играл не кто иной, как Парсонс.

Сайм вынул листок бумаги с длинной колонкой слов и принялся изучать их. В руке он вертел чернильный карандаш.

— Нет, ты только посмотри на него, — сказал Парсонс, толкнув локтем Уинстона. — Работает даже во время обеда. Во даёт! Чего там у тебя, старина? Наверняка, слишком умное для моих мозгов. Смит, дружище, я ищу тебя повсюду. Ты забыл уплатить взнос.

— Это какой ещё взнос? — спросил Уинстон и машинально полез в карман за кошельком. Около четверти оклада уходило на различные добровольные пожертвования. Их было такое множество, что невозможно упомнить.

— На Неделю Ненависти. Я казначей нашего квартала. Мы стараемся изо всех сил. Устроим грандиозное зрелище, и я буду не я, если на нашем старом Доме Победы не будет больше флагов, чем на любом другом доме нашей улицы. С тебя два доллара.

Уинстон нашёл две смятые грязные бумажки и протянул их Парсонсу. Тот взял их и маленькими аккуратными буковками малограмотного сделал запись в своей книжечке.

— Кстати, старина, — сказал он. — Я слышал, мой сорванец стрельнул в тебя вчера из рогатки. Я выдрал его за это как следует. Даже предупредил, что, если он сделает это ещё раз, я отберу у него рогатку.

— Я думаю, — сказал Уинстон, — он очень расстроился, что не мог посмотреть казнь.

— Это точно. Он всё понимает правильно. Правда? Оба они хулиганы, но всё понимают правильно! В мыслях у них только Сыщики и война. Знаешь, что сделала моя девчушка в прошлую субботу? Её отряд ходил в поход по Беркхамстедскому шоссе. Она подговорила двух подружек, они отстали от группы и весь вечер следили за мужчиной, который показался им странным. Они два часа шли за ним через лес, а когда добрались до Амершема, сдали его патрулям.

— Зачем это? — изумлённо спросил Уинстон.

— Малышка была убеждена, — ответил Парсонс с восторгом, — что это вражеский агент. Быть может, его сбросили на парашюте. Как ты думаешь, что её натолкнуло на эту мысль? Она заметила на нём странные ботинки. Она никогда не видела таких ботинок раньше. Значит, он, возможно, иностранец. Какая сообразительность для семилетнего ребёнка, а?

— Что же стало с тем человеком? — спросил Уинстон.

— Ну, этого я, конечно, не знаю. Но не удивлюсь, если его... — Парсонс изобразил, как он прицеливается из винтовки, и щёлкнул языком.

— Отлично, — резюмировал Сайм, не поднимая головы от своего листочка.

— Конечно, мы не можем рисковать, — покорно согласился Уинстон.

— Чего тут скажешь — война, — кивнул Парсонс.

И, будто подтверждая всё это, звук трубы вырвался из монитора и поплыл над их головами. Однако монитор объявил на этот раз не о военной победе, он передал сообщение Министерства Изобилия.

— Товарищи! — прокричал взволнованный юный голос. — Внимание, товарищи! Передаём сообщение о замечательной трудовой победе. Мы выиграли битву за очередной рост продукции. Подведены итоги работы, и они показывают, что выпуск всех потребительских товаров достиг такого уровня, что уровень жизни повысился не менее чем на двадцать процентов по сравнению с прошлым, годом. По всей Океании проходят массовые стихийные демонстрации рабочих и служащих. Демонстранты вышли на улицы из дверей фабрик и учреждений со знамёнами, чтобы выразить благодарность Большому Брату за новую счастливую жизнь, которая дана нам благодаря его мудрому руководству. Передаём некоторые итоговые цифры. Продукты питания...

Слова «новая счастливая жизнь» повторились ещё несколько раз. Последнее время они были самыми любимыми словами Министерства Изобилия. Парсонс слушал сообщения монитора торжественно, разинув рот, очень серьёзно. Конечно, он не мог уследить за цифрами, но понимал: они должны приносить глубокое удовлетворение. Он даже вытащил большую грязную трубку, наполовину забитую обугленным табаком. Набить трубку полностью удавалось редко, так как табака выдавали только сто граммов в неделю. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать её горизонтально, чтобы не просыпать табак. У него осталось только четыре штуки, а новую пачку можно будет получить только завтра.

Он попробовал отвлечься от постороннего шума и сосредоточиться на том, что говорил монитор. Выходило, что состоялись даже и такие демонстрации, участники которых благодарили Большого Брата за увеличение нормы выдачи шоколада до двадцати граммов в неделю. Но ведь только вчера объявили о снижении шоколадного рациона до двадцати граммов в неделю. Неужели люди способны проглотить такое? Ведь прошло всего двадцать четыре часа. Да, они заглотнули и это. Парсонс легко поверил в эту новость, как тупое животное. Безглазое существо за соседним столиком верило в это фанатично, страстно, с яростным желанием выследить, разоблачить и испарить любого, кто вспомнит, что на прошлой неделе норма выдачи шоколада составляла тридцать граммов. Даже Сайм, пусть и более сложным путём, используя двоемыслие, но тоже клюнул на это. А раз так, то неужели он один сохранил память?

Баснословные цифры сыпались и сыпались из монитора. По сравнению с прошлым годом теперь стало больше продуктов, одежды, домов, мебели, посуды, горючего, кораблей, вертолётов, книг, детей — всего стало больше, кроме болезней, преступлений и умопомешательств. С каждым годом, с каждой минутой всё и вся стремительно летело вверх. Как Сайм до него, Уинстон взял ложку и принялся размазывать лужу на столе. Длинный ручеёк бледной подливки превращался в узор. Всё, что окружало Уинстона, вызывало приступ злости. Неужели так было всегда? Неужели вкус пищи всегда был таким? Он оглядел столовую. Тесный, заполненный людьми зал с низким потолком и замызганными стенами от тысяч и тысяч спин и боков. Расшатанные металлические столы и стулья стояли так плотно, что люди задевали друг друга локтями. Погнутые ложки, продавленные подносы, грубые белые кружки, жирные, с въевшейся в каждую трещину грязью. И постоянный кислый запах отвратительного джина, плохого кофе, подгоревшего жаркого и нестиранной одежды. Всегда — желудком, кожей — вы чувствовали, что у вас отняли что-то такое, на что вы имеете полное право. Да, конечно, он не помнил, чтобы жизнь была хоть в чём-то существенно лучше. Всегда на его памяти не хватало еды, у всех были заношенные носки и бельё, мебель всегда была старой и расшатанной, комнаты — нетоплеными, поезда метро — переполненными, дома всегда разваливались, хлеб был только тёмным, чай был величайшей редкостью, а кофе — отвратительного вкуса, да и сигарет не хватало. Всего недоставало, и всё стоило очень дорого, кроме искуственного джина. Конечно, понятно, почему, старея, ты переносишь всё это труднее и труднее. Но разве это не признак ненормальности жизни, если тебя до самого нутра пробирает от этой неустроенности и грязи, этого вечного дефицита, бесконечных зим, липких носков, неработающих лифтов, холодной воды, грубого мыла, рассыпающихся сигарет и мерзкой пищи? Почему всё это кажется непереносимым? Может, дело в наследственной памяти о временах, когда всё было иначе?

Он ещё раз окинул столовую взглядом. Почти каждый выглядел уродливо. И, пожалуй, все будут так же уродливы, если снимут синюю форму Партии и наденут что-нибудь другое. Вот в дальнем конце зала сидит за столом маленький смешной человечек, похожий на жука. Он пьёт кофе, а глазки его подозрительно шарят по сторонам. Конечно, можно верить, что существует и даже преобладает идеальный тип, установленный Партией, — высокие сильные юноши и полногрудые девушки, белокурые, энергичные, загорелые, беззаботные... если при этом не оглядываться вокруг себя. На самом деле, насколько он мог судить, большинство людей в Первой Военно-Воздушной Зоне были темноволосые, маленькие, некрасивые. Странно, как быстро среди служащих министерств распространяется тип людей вроде этого человечка, похожего на жука, — коренастые, маленькие, рано полнеющие, они быстро семенят на своих коротеньких ножках, и ничего нельзя прочесть в их заплывших маленьких глазках. Именно эта порода пышнее всего расцвела под властью Партии. Сводка Министерства Изобилия завершилась новым сигналом трубы, после чего из монитора полилась отрывистая музыка. Парсонс, вдохновлённый водопадом цифр, вынул трубку изо рта.

— Кажется, Министерство Изобилия неплохо потрудилось в этом году. — Он многозначительно покачал головой. — Кстати, Смит, старина, нет ли у тебя лезвия взаймы?

— Ни единого, — ответил Уинстон, — Бреюсь одним и тем же уже шестую неделю.

— Жаль. А я хотел занять у тебя, старина.

— Увы, — сказал Уинстон.

Крякающий голос за соседним столиком, притихший было во время передачи сообщения Министерства Изобилия, снова забубнил громко, как и раньше. Непонятно почему Уинстон подумал о миссис Парсонс, её всклокоченных волосах и лице в пыльных морщинах. Не пройдёт и двух лет, как детки донесут на неё в Полицию Мысли. И миссис Парсонс испарят. Сайма испарят. Уинстона испарят тоже. А вот Парсонса не испарят никогда. Безглазое существо с крякающим голосом не испарят никогда. И маленьких, похожих на жуков людишек, проворно снующих в лабиринтах министерских коридоров, не испарят никогда. И девушку с тёмными волосами из Художественного Отдела — и её не испарят никогда. Уинстону показалось, что он инстинктивно знает, кто погибнет, а кто останется в живых, но что необходимо для того, чтобы не погибнуть, он не знал.

Из состояния задумчивости его вывел сильный толчок. Девушка за соседним столиком повернулась вполоборота. Это была та самая, темноволосая. Она смотрела на него странно и пристально. Когда взгляды их встретились, девушка отвернулась.

Уинстон почувствовал, как вспотела его спина. Острый, внезапный страх пронзил тело. Он почти сразу же прошёл, но раздражение и тревога остались. Почему она наблюдает за ним? Почему она всё время ходит следом? К несчастью, он не мог припомнить, сидела она за столиком, когда они пришли с Саймом, или же появились позднее. Вчера на Двухминутке Ненависти она села за его спиной, хотя в этом не было никакой необходимости. Не исключено, что она хотела послушать и убедиться, что он кричит достаточно громко.

Ему снова подумалось: вряд ли она работает в Полиции Мысли, скорее всего, она шпионка-любительница, и это самое опасное. Уинстон не знал, как долго она смотрела на него. Наверно, минут пять, но он не уверен, что всё это время надёжно контролировал выражение лица. Очень опасно забыть, что лицо может выдать мысли, когда ты среди людей или в зоне видимости монитора. Может выдать даже мелочь — нервный тик, беспокойный взгляд, привычка бормотать про себя — что угодно, если можно сделать вывод: он не такой, как все, ему есть что скрывать. Во всяком случае, непривычное выражение лица каралось как преступление — нельзя, положим, глядеть недоверчиво, когда по монитору сообщают о победе. На новоязе было даже специальное слово — преступлик.

Девушка снова сидела к нему спиной. Может быть, она всё-таки не следит за ним? Может, это просто совпадение, что два дня подряд она садится с ним рядом? Сигарета Уинстона погасла, он осторожно положил её на край стола — докурит после работы, если удастся не просыпать табак. А может, очень может быть, что за соседним столиком сидит секретный сотрудник Полиции Мысли. Очень может быть, что через три дня он окажется в подвалах Министерства Любви. Но не пропадать же окурку.

Сайм сложил свой листок и засунул в карман. Парсонс снова заговорил.

— Я рассказывал тебе, старина, — сказал он, помахивая трубкой, — как мои сорванцы подожгли юбку рыночной торговки за то, что она заворачивала сосиски в плакат с портретом Б. Б.? Подкрались к ней сзади и подожгли спичечный коробок. Думаю, она получила хороший ожог. Каковы чертенята! Энтузиасты! Теперь их отлично натаскивают в отрядах Сыщиков, даже лучше, чем в наше время. Знаешь, что им выдали недавно? Слуховые трубки, чтобы подслушивать сквозь замочную скважину! Моя дочурка притащила домой свою трубку и вечером опробовала в нашей комнате. Она говорит, что слышно в два раза лучше, чем просто ухом. Конечно, это просто игрушка. Но всё же прекрасно развивает их.

В этот момент оглушительно засвистел монитор — время возвращаться на рабочие места. Все трое вскочили на ноги, чтобы побыстрее пробиться к лифту, и конечно же, из окурка Уинстона просыпались остатки табака.

Из романа «1984», Дж. Оруэлл

Источник:

.jpg)